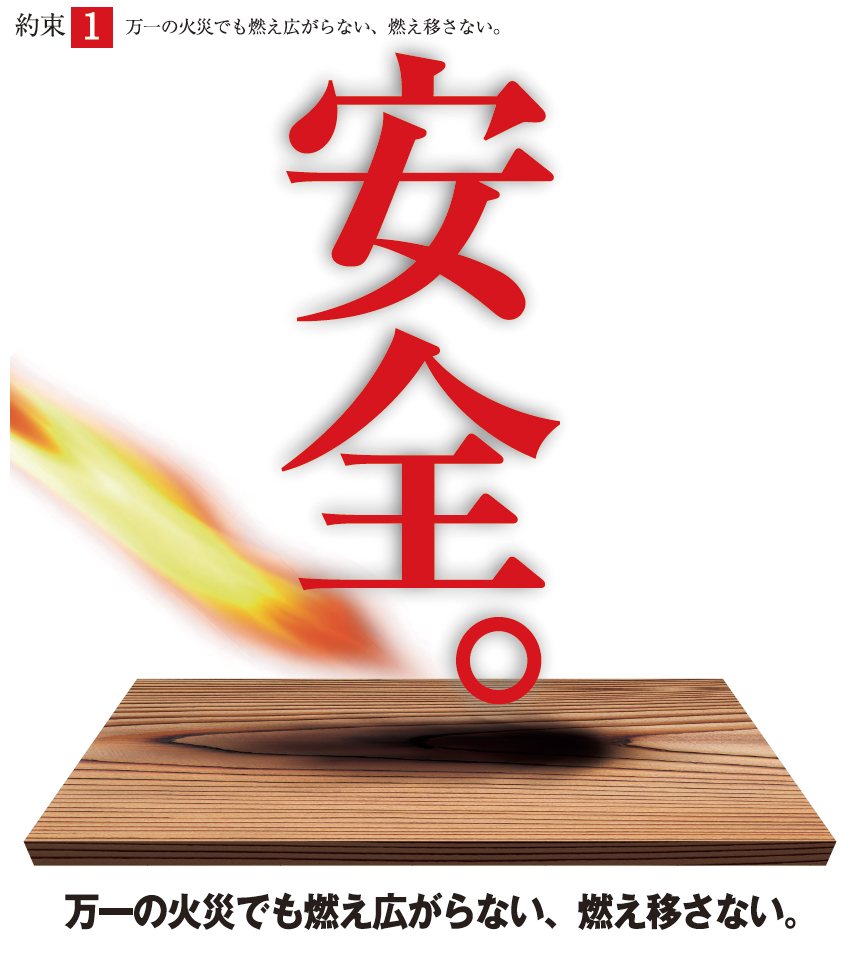

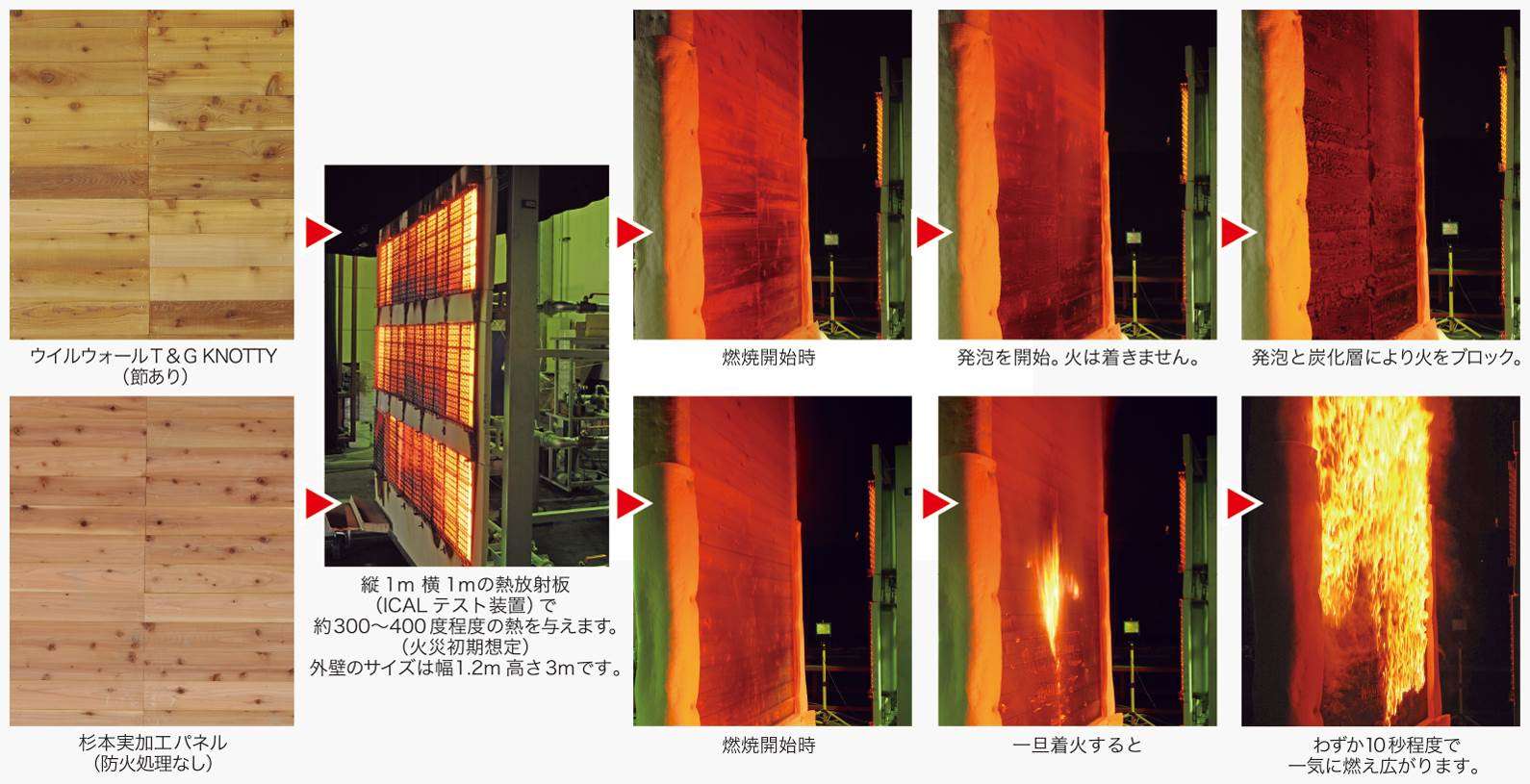

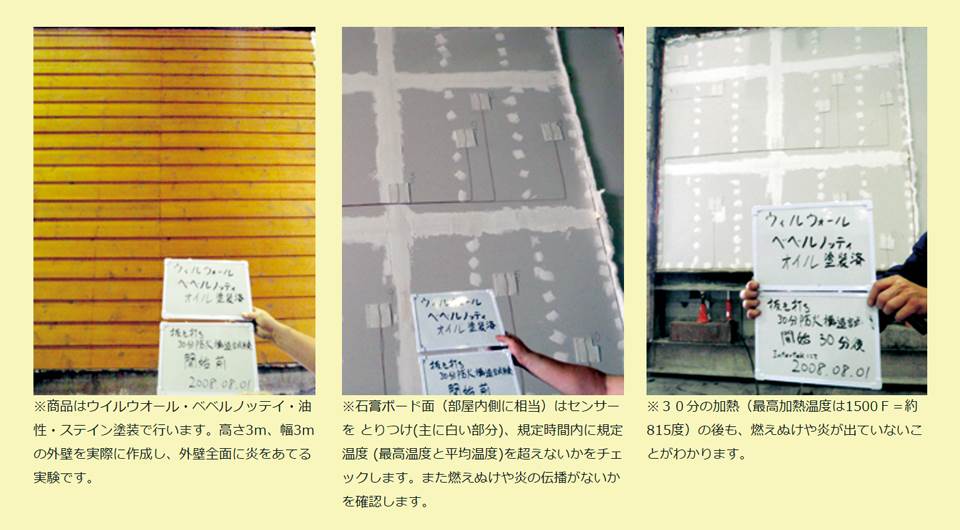

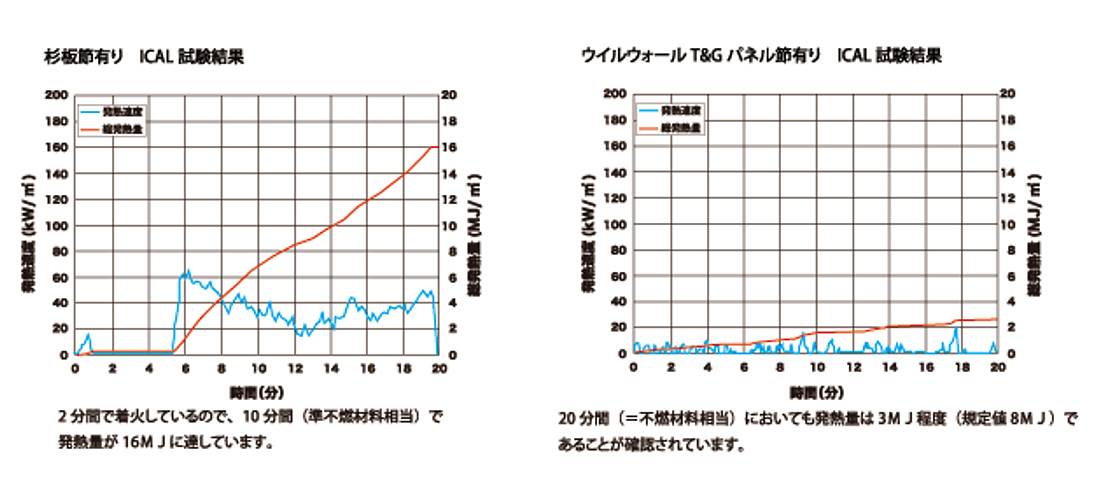

火災の原因の3割~4割は放火といわれています。また、隣家で火災が起きたときに”もらい火”をすることもあるでしょう。一方、外壁の防火・準耐火構造は遮熱性、遮炎性、つまり熱と火の内部への侵入は規定されていますが外壁に火がつくことや燃え広がることについての規定はありません。

もし、外壁全面が延焼して炎に包まれるとしたら…。もし、隣家に火を移してしまったら…。

果たして「安全」といえるのでしょうか。

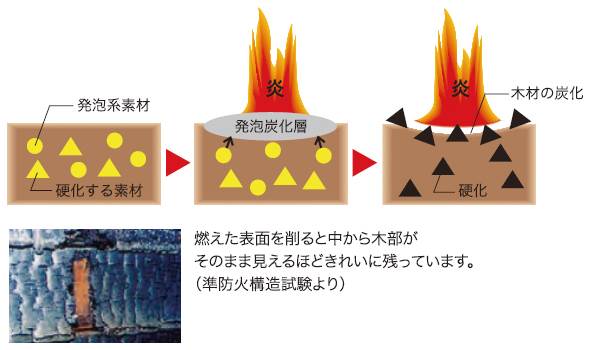

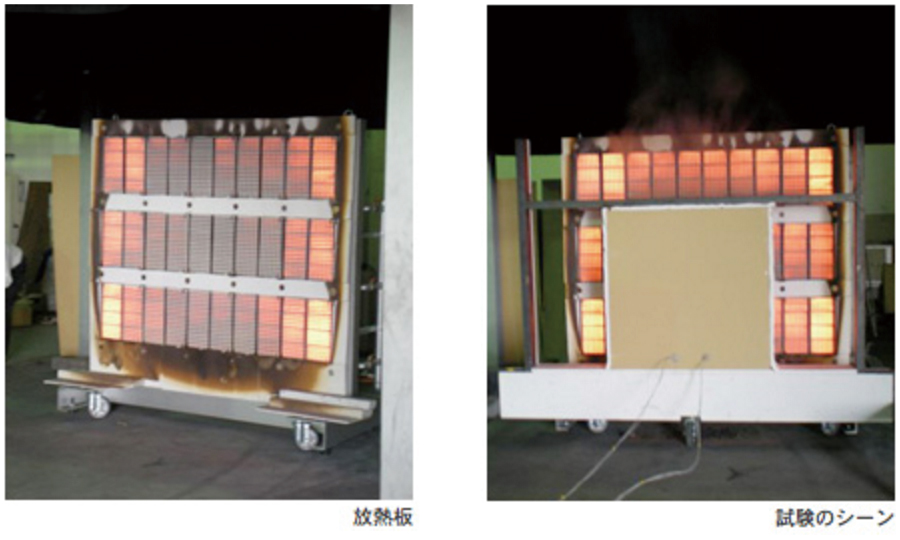

「ウイルウォール」「ウイルルーフ」のテクノロジーは、

木という可燃物でありながら遮熱・遮炎性はもとより、燃え広がりをも防ぐ二重の安全性を実現しています。

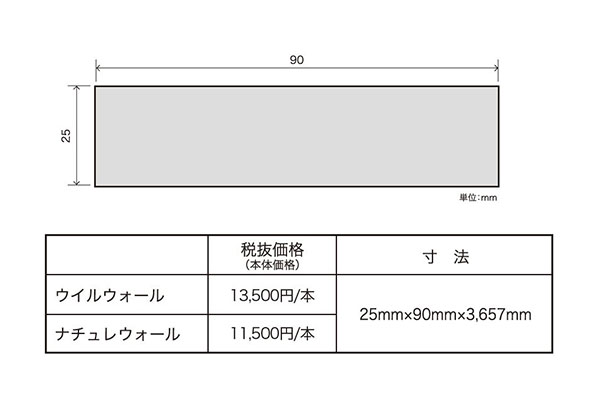

T&Gパネル

¥13,500~ 税抜/㎡

防火構造

防火構造

認定 準防火構造

準防火構造

認定

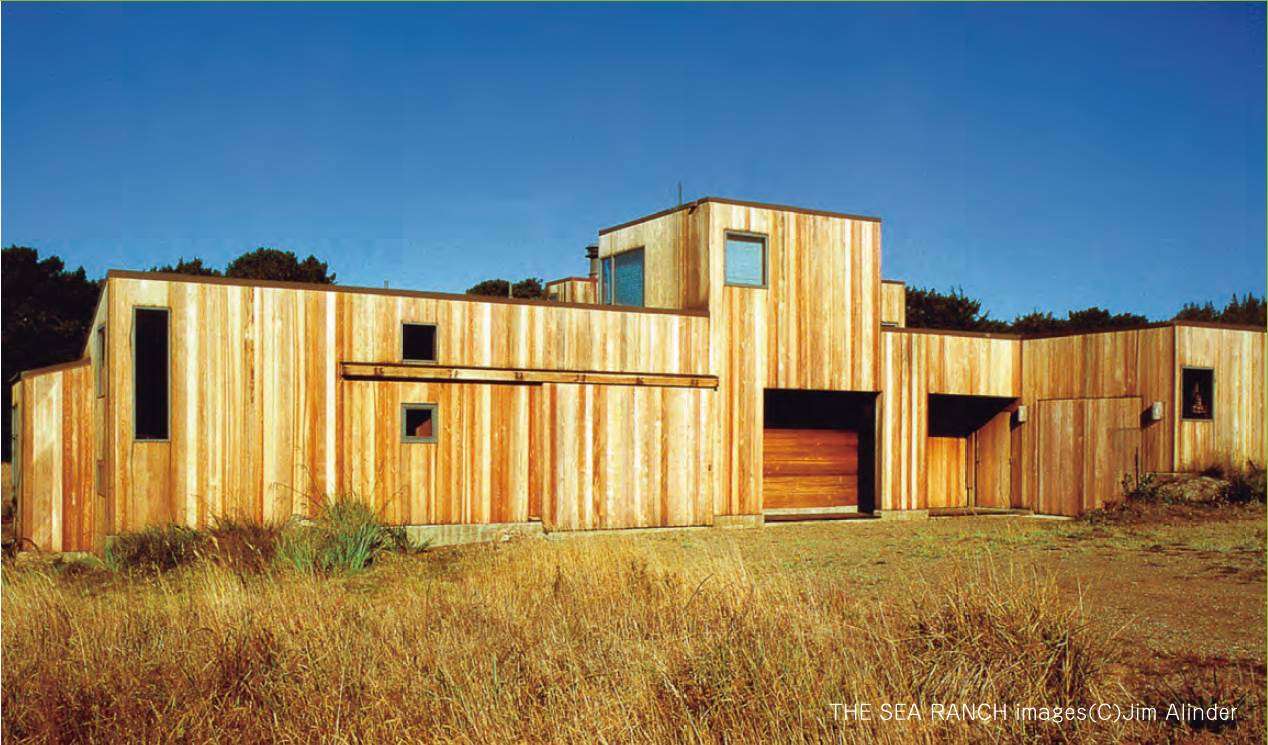

縦張りと横張りが可能なT&Gパネル。プレーンなイメージがさわやかです。

ウイルウォール

18mm*128mm*6F~12F

1フィートごとの乱尺

準防火・防火構造 ¥27,000/㎡(税抜)

ナチュレウォール

18mm*128mm*6F~14F

1フィートごとの乱尺

未防火処理商品 ¥13,500/㎡(税抜)