チャネルの主張1

防火材料認定試験にICAL試験の導入を

チャネルオリジナルは実際の現場・生産物に即した防火材料認定試験方法として

ICAL試験の導入を提案いたします。

現行の防火材料試験はコンカロリーメーター試験が主流となっています。

これは0.01m2(10cmx10cm)の切り出し部位を燃焼させ、発熱量によって性能を確認する方法です。これに対してICAL試験は1m2(1mx1m・コンカロリメーターにおける試験体の100倍の大きさ)の壁を作り、同様に燃焼させ発熱量によって性能を確認する方法です。私達は現在の防火材料の試験方法としてICAL試験導入を希望します。これにより「実際に使われた場合により近い防火性能の検証、また実際の生産物としての防火性能の検証」が可能となり、またこれからの「環境基材としての木材開発」がより広く、正しく可能になると考えるからです。

- 理由1 私達は現在の防火材料の試験方法としてICAL試験導入を希望します。

これにより「実際に使われた場合により近い防火性能の検証、また実際の生産物としての防火性能の検証」が可能となり、またこれからの「環境基材としての木材開発」がより広く、正しく可能になると考えるからです。 - 理由2 0.01m2の大きさで性能を確認したとしても、実際に取り付けられている一定の面積で使用した場合、果たして防火上の性能が再現されるといえるのでしょうか。1m2単位の試験であれば、現実により近い性能が検証可能と考えます。

- 理由3 無機物のように「小さな部位」でも「大きな部位」でも性質が本来変化しないものを前提としたとき現在のコンカロリメーター試験は有効ですが、有機物を基材としたときには特性に沿った試験方法が必要と考えます。

天然木がこれからの建築・環境「基材」として、不可欠であることは言うまでもありません。木目の数・節の大きさなど、樹種・産地などによってバラツキのある素材を、「安全に」「有効利用」し、「必要なコスト」をもって「需要拡大」するためには、防火認定方法においても「工業製品」と違う方法が必要と考えます。これは「有機物の試験方法」を「優しくする」ということではありません。(逆に厳しくなる場合もあります)実態に即した試験方法により、将来の「環境建築」に可能性を広げるということです。よってその一端としても「ICAL試験の導入と検討」を提案いたします。

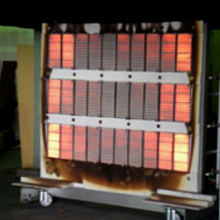

この実験はICAL試験用の発熱装置を使い、薬剤処理品と未処理品の「着火から燃え広がりの違い」を記録したものです。

加熱温度は約400-500度と実際の試験より「低め」に設定してあります。よって未処理の杉板は未乾燥なため、開始から10分間程度「水蒸気」が出ているのが見て取れます。「水」は沸点が100度なので、水蒸気により表面の熱を逃がし着火を抑えているのです。これが「乾燥した状態」であれば「一気に」火が広がる可能性があります。

(ウイルウォールの品質管理・ICAL試験ビデオ参照)

チャネルの主張2

「火」がつく「防火構造」で「安全」と言えるのか

「延焼・類焼の恐れ」を防ぎ、しかも「遮熱・遮炎性」の性能を発揮する-これが外壁に求められる「防火」性能です。

しかしながら、新法改正以降「遮熱・遮炎性が満たされれば防火(あるいは準耐火)構造として成立しても良い=外壁表面に火が付こうとも部屋内さえ守られていればそれで良い」という解釈が散見されているように思います。果たして正しいのでしょうか?

また果たして法規本来の意味を満たしているのでしょうか?

「外装材の燃え広がり」は「防火に関係ない?」

本来防火・準耐火構造などは「延焼・類焼の恐れ」のあるところに規制されています。これは隣家ならびに近隣からの「燃え移り」に対して、その「恐れのあるところ」には然るべき性能を求めているということです。

こうした解釈から、「過去」各構造認定においては「防火材料としての性能=その材料そのものが一定の火に対する防災性能を有する」を満たした外装材を使用し、その上で「外壁」としての試験を行い性能を確認・認定するという形が義務付けられていました。

つまり「もらい火」を防ぐことが前提です。これは都市火災(古くは江戸の大火含め)を想定すれば、立地の狭い日本では当然の措置と言えます。ところが現在各種の防火関連の構造認定試験は、この「外装材としての防火性能」は確認せず、外壁の「遮熱性・遮炎性」だけを確認する方法になっています。

つまり「外装材に着火し、燃え広がること」は必要要件でなく、「家の壁がどこまで燃えぬけないか・部屋内の温度だけが上がらないか」という方法のみになっているということです。誤解のないように言えば、これは決して「燃え広がっても良い」ということを意味しているわけではないと思います。

しかしその解釈が成立してしまっているということです。先般「日本経済新聞の経済教室」にて、「耐震基準」をテーマに「建築基準法は-最低限を定めており、それは安全の保証を意味していないことを市場が誤解している」という主旨の発表がされていました。

この「防火」についても同じことが言えるのではないでしょうか。結果、外装材に「可燃物」を「いくら使っても」部屋の中に入らなければ「安全?」という商品が散見する結果を招いていると思います。もしこれが通るとなると、木のみならず例えばウレタンやプラスチック(軽量で安価で開発可能)の外装材も可能になってしまいます。

こういった「着火しやすい、可燃物」が規制地域に広まり、火災が発生したら…外壁に広がる火が開口部から侵入し、隣家にも次々と燃え広がる危険性―まさしく「火の海」を生み出すことになる可能性があるはずです。

「屋根の燃え広がり」は違法という事実

その一方で屋根材については「燃え広がり」が厳然と試験で規定されています。

この箇所に使う材料は「防火材料としての不燃材料試験」もしくは「飛び火試験=火種が屋根に載ったとき、(燃え広がりと燃え抜け)の両方を規制する試験」に合格しなければ使えません。つまり、屋根は表面の材料そのものが防火性能を持っていなければ使うことができないのです。「屋根に着火して燃え広がっても、遮熱・遮炎性が担保できれば認定される」―ということは法律上「ありえない」ことになります。この矛盾点は一体どこからくるのでしょうか?日本の住宅事情を鑑みたときに、「外壁」と「屋根」のどちらが「燃え広がる可能性」が大きいとは言えないと考えます。それが、「外壁は外側が燃え広がっても大丈夫」とは言えないと思うのです。

チャネルの主張3

「産業林=Industrial Forest」」と「自然林=Nature Forest」の両立

「Ecologyの本質」を常に考える企業を目指す。

写真右:山火事から生き残ったキングオブレッドシダー。周囲よりかなり樹高が高い。)

弊社のパーパス、それはEcology&Safety。

この「環境と安全」の上に各事業領域が積み重なっています。

特に重要なカギになるのが「Ecology」です。(「Eco」とは違います。)

まずEcologyは本来「生態学上の環境」であり、人間のみならず生態系全体を意味します。

「環境」にはもうひとつの英訳、Enviromentがあり、どちらかというと「周辺の状況」に近い意味を持ちます。

つまり、我々が普段使用する「かんきょう」とは

- ① 人間を取り巻く環境(つまりEnviromentに近い)=人間が生き残るための環境

- ② 自然環境(つまりEcologyに近い)

のどちらを指すかによって意味が変わると思います。

そして「エコ、Eco」と「エコロジー、Ecology」は混同して使われていることも多く、 正確には(ウイキペデイアによれば?)「エコ」は「和製英語」と言われ、「エコロジー」と「エコノミー」をかけた造語とされています。例えば、エコ家電やエコカーなどはこれを指しているのではないでしょうか。

つまり弊社でいうパーパスとしての「Ecology」は「生態的な自然環境への配慮を重視、維持していく」ことを意味します。「Safety=安全性」は、弊社の代表的製品である、「防火木製外壁―ウイルウオール」の「防災」を代表とした概念ですが、更に他の製品において「木の景観による街並みとそれに通じる文化・教育」「エネルギー」「トレサビリティ」などを通じ、顧客、取引先引いては「社会」の心理的安心感を含めた「安全」を実現する、と定義します。

つまり弊社のパーパスとはー「建築資材という産業的な側面において、そのリソースである自然の生態系を常にフォーカスし、そこに配慮する、貢献をしていく」かつ「その製品を通じて、社会に安全(=安心)を提供する」です。

「屋久島地杉プロジェクト」のはじまり

そしてそれを象徴するひとつが「屋久島地杉プロジェクト」=屋久島における産業林と林業の復興への取り組みです。

このプロジェクトのテーマは「森は木を切るためだけにあるのではない」「木を切って林業」しているのに、なぜと思われるかもしれません。

森は「自然林=Natureforest」と「産業林=Industrial Forest」という側面があるということです。

自然林は本来の生態系を保持する森。そこで意識していただきたいのは産業林は、「植林し」「木材」という生産物を得るための森。ということができます。

屋久島は「世界自然遺産」としてNature Forestを、これは有名な縄文杉やもののけの森などを有しながら その一方で、長年有効活用されなかった屋久島地杉―植林された「産業林=Industirial forest」という ふたつの側面を、わずか周囲100㎞の中に保持している場所なのです。

このふたつの活性化、両立を目指していくのが「屋久島地杉プロジェクト」。

「木という経済行為を司る産業林」を活性化しながら、「保護するべき生態系にも配慮していく」

ここに弊社の「自然」「森」に対する姿勢を表現しています。

そしてこのフィロソフィーのきっかけとなったエピソードをここで挙げておきます。 大きなきっかけはカナダ、バンクーバーにある「UBCリサーチフォレスト」です。 ここはUBC大学の調査林であり、弊社では何年もここに社員を連れて「森の研修」を行っています。

この森は「天然林」のパートと「人工林」のパートに分かれています。

弊社は「天然林」のパートをいつも訪れます。

そしてここでずっと学んだこと、それはー

- ① 「林業の常識として」「間伐を行い」森に適度な光を入れ、木を育てるというのがありますが、ここでは「人間の手を入れなくても」「自然な時の流れの中で」「その土地に元々あった樹種の生存競争、それは立地や、気候の変化、山火事も含めて」の果てに 「森が間伐したかのように明るくなり、サイクルが維持されている」という事実です

- ② この調査林において「伐採」も行います。しかしそこから「枝一本」外に出すことはしません。通常の林業では伐採後、「綺麗に掃除する」のが常識ですが、ここでは「禁止」です。なぜなら、もともとそこにあった「生態系」を絶対に壊さない、という「緊張感」が「常識」なのです。

- ③ 一般でいう「植林」も、素人がやってはいけません。「元々の生態系」を戻すことが「植林」の目的なので、切った後の土壌などを確認しながら、レッドシダー、栂、ダグラスファーなどの「元々そこにあった樹種」を丁寧に復元していく「プロ」でなくてはいけません。

- ④ そして日本では「森にお金が帰らない」「森が赤字」などとよく言われますが、この調査林は「黒字」です。「一部の大きな丸太を切って得る収入=つまり林業」はその一部であり「森の教育プログラムとして得る収入」「森のトレッキングなどの観光収入」などで収益をあげていました。「木材を売る」こと「だけ」が森の収益と思っていた僕にとって、これも大変な衝撃でした。(今は当たり前と思いますが)

- ⑤ 最後に言いたいのは「自然に対する尊敬」です。この森では常に数百の研究、それは木のみならず、水、動物、バクテリアに至るまで様々な研究がされています。フォレスターとは、林業の専門家ではなく、森の専門家というわけです。

それは全て、森という存在を、どういうシステムなのか、きちんと維持していくにはどうしたらいいのか、人間との共存はどうするべきか、のあくなき探求です。当然、この天然林の場所は「無断で立ち入ることはできません」「犬一匹いれれば、そこの生態系が崩れる」とも言われたときに、その「緊張感」も感じました。

つまり「森=林業が100%」ではなく、「生態系としての森の上で人間の営みが存在する」という意識ができたのです。

その後、IUFROという世界的な森林産業のワールドミーテイングに参加する機会をオーストラリアで得ました。この団体は世界最大の森林関係の団体です。そしてそこでは何十というセミナーが連日行われていましたが、驚くことに「林業」や「木材建築」に関すること、日本では必ずメジャーに扱われるテーマは「ごく一部」でした。

- ① 例えばスイスの発表は、何種類か植えた木を岩場に立てて、上から岩をぶつけて、どの木が崖くずれに強いか?というユニークな発表でした。

- ② ヨーロッパのある国では、日本でいう「電通」や「博報堂」のようなマーケテイング会社が、森をどのようにプロモーションし、どう価値をつけていくかとうテーマで講演していました。

- ③ アマゾン川流域での水害を防ぐためには、どの植生を守り、どうしていかなくてはいけないかなどの発表もありました。

上記の内容はごく一部ですが、「世界的にみて」「森」とは「木を切って売る」というとらえ方より「はるかに広い、多様な内容を包括している」ということです。

弊社は「林産物」を「製品・サービス」として「建築に提供する立場であるからこそ」今後のサステナブルな循環型社会を実現するために「エコロジーの本質」を常に考えていく姿勢を持ち、皆さまと共有していきます。

それこそが一企業として、そして建築として、将来に引き継がれていく「Safety & Ecology」の実現であることを信じてやみません。

代表取締役社長 家山英宜